三和建設株式会社

執行役員

アシスト本部 本部長

森本 育宏 氏

■会社概要

弊社の代表、森本尚孝は1971年生まれで、しばらく大手のゼネコンで勤務した後、2001年に弊社に入社し、2008年社長に就任しました。世襲の企業で、現社長は3代目になります。ただ、社長としては一代挟んで4代目の企業です。社長は著書がいろいろあり、最近、多くの方に読んでいただいている「ひとに困らない経営」の中に書いていることを本日、私から少しご紹介させていただきます。

私は三和グループホールディングスという会社に所属しています。傘下に7社があり、その間接部門を取り仕切るのが総本部で、私が責任者です。社長の実弟で、4歳差の弟です。当然、生まれも兄と同じ京都で、高校まで京都で、大学を出て縁があって名古屋の会社に入社し、のちに2003年に三和建設に入社。それ以来ずっと管理畑の業務についています。

三和建設は1947年、いまから78年前に森本多三郎が創業しました。売上高は大体140億円前後ですが、今年は非常に盛況で、200億円ぐらいになろうかと思います。来年もおそらくこれぐらいの売上高とよそくされ、建設業は今、案件が大型化するなど好調です。職人不足は常態化しおり、求人倍率が4.4倍。お医者さんが20年前からずっと4.2倍だったのですが、ついに5年前にこの数字を抜いて建設従事者が4.4倍となり、これから更に職人不足に陥る業界ではあります。

冒頭に申し上げた通り、グループ会社が多く、もともとの三和建設という本体があり、ホールディングスを設立しました。そこにM&A等によってグループインをさせていきました。創業者の代から、この業界は後継者不足ということで、弊社にグループインしたいとお声がけいただいた会社がほとんどです。グループ全社の代表は全員、もともと三和建設の役員もしくは管理職を務めた者です。つまり、三和建設でやってきたことを、グループ会社に落とし込んでいるということが特徴です。

弊社は、サントリーのウイスキーやセブンイレブンのロックアイス、ニチレイフーズの冷凍食品、アンリ・シャルパンティエというブランドのお菓子などのメーカー様とお付き合いがあり、製品をつくる工場を設計施工しております。食品や飲料の工場は設計が難しく、施工の難易度が高いため、そこに特化しています。ゼネコンさんは何でもできるので、橋を造ったり、商業施設や学校を建てたりされる会社が多い。我々は食品や飲料の工場に絞り込んで、売上はほどほどでも、伸長を続けています。

■公共工事の激減でリストラ、負債額50億に

実は三和建設も過去には、倒産の危機に瀕していた時期があります。私が弊社に戻った理由も、当時リストラを繰り返していた中で、管理部門の責任者が自主退職を申し出たので、社長であった私の父から「そろそろ戻って来て管理部門をやらんか」という打診があったからです。私は、当時はサッカー選手でした。半分サッカー、半分仕事というアマチュアでしたから、そろそろどちらかに決めなければ、と考えていたときでしたので、サッカーのプロキャリアを諦めて、三和建設に入りました。

2000年前後、日本の経済は混乱期でした。デフレ状態やテロによる経済の不透明感などいろいろありましたが、我々建設業界にとって一番影響が大きかったのは、小泉政権によって「コンクリートからヒトへ」などと打ち出され、公共工事が一挙に減ったことです。そのため、民間工事にどんどん中堅企業が集まって、中小建設業者の市場が喰われ、ダンピングが起きるなど、市場が荒れていました。

銀行の再編が起きて、弊社も合併した両行と付き合っていてそれなりの借り入れがありましたから、合併によって1行になると借り入れの金額が膨らんでしまい、結果返済を迫られるという状況でした。弊社がどれぐらい危なかったかというと、当時の年商が80億円ぐらいで、決算が終わって当座預金の口座に1000万円ありませんでした。もうカツカツの状態で、借り入れを起こしては支払いをして、最後は残高が1000万円あるかないか、という状態を繰り返していました。これが数年ぐらい続きました。

公共工事なども入札をしていましたので、市場が非常に凍りついた中でネガティブな組織風土になり、縦割りや風通しの悪さがあり、その時は技術もなければお金もないという状態で、非常に社員が疲弊していました。

結果、銀行に迫られたのはリストラです。私がこの会社に入社した理由は、リストラによって社員がかなり減った時に、親族ということで、父親から「立て直しを」と言われたからです。当時の負債は50億ぐらいありました。年商が80億なので、かなりの負債額です。しかしながら、資産はそれなりにあり、いろんなものを売り飛ばしては、やり繰りし、ヒト・モノ・カネでいうと、ヒトもカネも乏しいなかでモノを売るという経営危機の状態をずっと続け、それでも体制をなんとか立て直していきました。

■経営理念「つくるひとをつくる」を策定

最終的に今の代表がその時代を過ごして考えたことは、「残ったのはヒトだけだ」ということでした。当時の賞与もなければ昇給もない状態の中で、文句も言わずに仕事を続けてくれたメンバーがいたからです。今もプロパーとして残ってくれています。

立て直しを図る中で、今の代表が「どういった姿を目指したいか」ということを考えた2008年前後、AIという言葉が走り出した時期でした。その後、一旦消えるのですが、ロボットなどが建設業界では重要視されるようになるだろうと言われ、自動運転の車なども実現しかけていました。しかし、自動運転の車が事故を起こしたときに責任を取るのは人間です。責任を取るとかリーダーシップや感動を生むといったことは人間にしかできない。いくらAIが発展しても、ヒト(人)が優位性を発揮する。例えば、組織の上長がロボットになったら、人は言うことを聞きません。やはりひとは普段の関わりであるとか、行動もしくは信頼関係によって動くということです。

ひとが優位性、重要性を発揮できるのが、リーダーシップ、責任を取ること、感動を生むことの3つということで、方針を固めたのが「ひとの役割が際立つ未来をつくっていけばいい」ということでした。そうすれば、当社は残っていけるのではないか、つまり、事業も必要ですが、まず人を残すということを考えて、「100年企業を目指す」という方針を固めました。

「三和建設という会社はあんまり大きくないけれど、それなりに優秀な社員がいますね」、「三和建設の社員ってなんか雰囲気いいですね」と言われるような、「ひと」によって選ばれる会社を目指したいということで、策定した理念が「つくるひとをつくる」でした。我々は建設業ですので、最初の「つくるひと」は「建物を造るひと」です。後半の「つくる」は、育つ・育てるという意味です。我々の言葉の中に「育つ責任、育てる責任」というものがあります。新入社員が入って来て研修を経てもすぐに戦力にはなりませんが、彼らには「育つ責任がある」と伝え、上司には「育てる責任を持って育てて下さい」と言います。理念とはスタイル、貫くスタイルです。つまり理念経営とは、「そのひとらしさを貫く」ということで、我々は「つくるひとをつくる」というスタイルを持って、それを貫く企業でありたいと考えているのです。

この理念は内向きだという意見もありますが、普遍性があり、社員が何かを学んでできるようになることも、成長を実感したということも、よい建物が完成したということも、現場はその繰り返

しですので、我々はこれをつなぐ会社にしたいという思いで、「つくるひとをつくる」というひらがなの理念にしました。実はⓇ(Rマーク)をつけていまして、商標登録して他社では使えないようにしています。

もう少し深掘りをしますと、少なくない企業で「ひとイコール 手段」という商売のビジネスモデルを採用されているかと思いますが、我々は「ひとは手段であり、目的である」という考え方に立っています。つまり、社員が活躍する場を会社にする。それを企業の目的にすることによって、結果、社業が発展する、会社が発展するという考え方です。社員一人ひとりがやりがいをもち、活躍しよう、ひとを育てようという企業風土が蔓延すれば、その企業はおそらく発展します。社員が活躍する場にしていくことを企業の目的と定め、「理念経営」ということを定義したのです。

■シンプル、全社員の共感、当事者性のある経営理念

これが合っているかどうかわかりません。けれども、弊社は社歴が78年で、当然、経営理念は昔からありましたが、一切浸透しませんでした。私も知らないぐらいです。でもこの9文字にした途端、浸透し始めました。まず頭に入る、覚える。当時小さかった私の子供でも覚えられるぐらいでした。考えたことは、まずシンプルであること。だれもが簡単に覚えられるということと、あとは全社員にとって共感でき、かつ、同じ距離感で当事者性があるということ。建設業ですので、例えば理念を「建物を通じてお客様に未来を提供します」としたら、私たちのような間接部門で、直接顧客とは対応しない社員にはピンときません。体現できないから実感できないのです。

「つくるひとをつくる」という理念であれば、社員全員が当事者で、それぞれの職場で実感でき、共有ができます。時代を超えた普遍性があります。「つくる」ということがなくなることは多分なさそうで、ひとが中心ということも変わらないでしょう。

我々は78期目を迎えていますので、あと20数年で100周年です。日本には100周年を迎えた企業が3万7000社あるそうです。世界で一番多いそうですが、我々はここに片足を突っ込みたいということで、「理念経営」を徹底し、社員の採用、育成、成長に力を入れ、会社が倒産しても生きていける人材をつくろうとしています。

逆説的に言うと、会社が倒産しても生きていける人材が集まっている会社は絶対に倒産しない、ということです。一人ひとりが人生の当事者意識を持って、活躍できるような場が会社であれば、

その会社はおそらく倒産の危機は回避できるだろうという考えで策定されたものです。これが理念のルーツです。

■新卒採用は「成長型選考」、離職率が激減し入社後の成長スピードがアップ

現在、新卒採用に我々は注力していますが、10年前までは、応募してきた人や、我々が大学を訪問して教授が「この子、いいですよ」と推薦された学生から選ぶという、当たるか当たらないかわからない宝くじのような採用をしていました。それを大きくリラーニングしました。理念の共有ができるかどうか、そして、学生が「自分ごと」として採用を捉えて欲しいという意味を込めて「ワタシゴト。採用」とネーミングをしました。

採用の工程は結構長くて、2ヵ月ぐらいかけています。一般的には、説明会が30分ぐらい、一次選考の面接も30分、二次選考で役員もしくは社長面接があって大体内定が決まりますが、我々はまず、会社説明会と、代表が2時間ほどかけて学生に理念や将来のビジョンなどを話します。

よければ、一次選考に進んでいただき、二次選考は実は2日間の合宿です。学生を集めて、いろいろなワークをしながら2日間を過ごし、その合宿が終わった後に、今度はインターンシップのように会社に通って来てもらいます。現場にも行きます。

そして、将来どんな風になりたいかということを簡単に描いてもらいます。例えば、22歳の学生が、「30歳ぐらいで自分はこれくらいのスキルを持って仕事をしたい」とか、「できれば結婚していたい、子供はいた方がいいな」というビジョンを描いたとします。そのなんとなく描いた将来のビジョンを踏まえて、弊社の30歳前後の社員と面談をしてもらいます。本人の描いた絵と実際面談する弊社の社員がある程度似ていれば、弊社はその学生が思い描いた姿になるフィールドだと言えます。これが乖離していれば、おそらく違うところがあるということになります。こういうことを二次選考で繰り返します。これに大体1ヵ月程度かけ、多い人はかなり回数を重ねます。そして最終の社長面談を経て、入社の決意を伝えた後に、内々定ということで、ここまで2ヵ月かけます。

1人あたりのコストは300万円。関わった社員の延べ人数は多いときでは700人。平均でも延べ400人。最後、「メンター」として先輩社員が学生に密に関わるということもしていますので、いろんな社員が登場します。一人の学生が会社に来て話を聞いたり、見たりする時間が、一番長い人では138時間。こういう人は入社してから必ず活躍します。これだけ時間をかけているので、自分にマッチしていることがわかっているからです。毎年10人ぐらいに内定を出しますので、かかる費用は毎年3000万円程度。一般的なやり方では、募集をしてマイナビに載せて100万円ぐらいかと思います。人事の方と採用の面接をする方が2、3人で、学生が採用に費やす時間もエントリーシートを書いたり、説明会に行ったり、面接2回30分など、多くても4、5時間。我々のところで、採用にかけている時間の差だけでも、これだけあって、学生の考える量や我々との関わりの深さに雲泥の差があるがわけです。これを繰り返すという採用を10年間続けています。「ワタシゴト。採用」と呼んでいます。

まだ10年ですので、効果があったかどうかはこれから出てくると思いますけれども、実際に離職率が非常に下がり、社員の成長の速度が速いという効果は出ています。それは、入社してから「こういうことをやりたい」ということが、ある程度明確になっているからです。例えば、採用担当になると決めて入ったAさんの場合、1年目から採用担当になるためには、現場を知らなければいけないということで、半年間、現場で作業をしてもらいました。現場から戻って来て、採用の設定の勉強であるとか、パワーポイントの書類作りであるとか、実際に学生の前で話す、といったことを実践していきます。やりたいことが明確だったので、入社後の成長の速度が非常に早い。こういう効果ははっきりと出ています。

もう一つは、こちらも実在の人物の話ですが、弊社の「ワタシゴト。採用」を経て、弊社ではなく他社に就職した施工管理の男性がおり、就職の説明会の会場で、弊社の代表とばったり出会いました。面接で1回会っただけなら覚えていないのですが、100時間もかけるような学生なら覚えているわけです。彼が代表のところにやって来て、「就職して仕事で苦労をして辞めようと思ったけれど、三和建設の選考で得たものを思い出して、辞めるのを思いとどまった」と言ったそうです。彼は、弊社の採用選考で、自分の職業観を持ち、施工管理という職業とはマッチすることがわかっていた。たまたま弊社とはマッチせず、A社に入社した。でもやっぱり辛いことがあった。そのときに、入社前に考えていたことを思い出して頑張っているという話を聞いて、離職率の高い建設業界にあって、我々がやっていることは多少でも貢献、寄与できているのではないかと思いました。

■「ひとづくり寮」を設け離職率1桁台に

2017年に「ひとづくり寮」を建設しました。本社から歩いて10分程のところで、2018年の新入社員が一期生です。弊社の入社の条件は、入社後1年間は必ず寮で生活をすること。出身が東京だろうが大阪だろうが、実家がすぐそこであろうが、入寮が条件です。コンセプトは「強制ではなく共生」。共に生活をすることで、まず同期のヨコのつながりを強めて、次に会社とのつながりも深めて欲しい、ということが狙いです。 「ひとづくり寮」の特徴は、玄関に近いところに人が集まれるようなスペースを設けて、各自の居室に行くには必ずそこを通らなければならない設計になっていること。同期の誰かが先に帰ってきて、そのスペースに居れば、ここで必ず会話が生まれます。居室になるべくこもらないように、居室は敢えて狭く、最低限の居住空間にロフトがあって、机、洋服掛け、TV、ソファーが置ける程度にしています。 以前は離職率が5割ぐらいでしたが、2020年以降の3年間はゼロになりました。2021年入社の社員が、この6月に一部辞めてしまいましたので、5年連続ということは達成できなかったのですが、全社合わせて3割ぐらいあった離職率が、こういった理念経営であるとか、「ひとづくり寮」を建てたことで、いまは年間で10%もないぐらいに下がっています。離職率が1桁台のパーセンテージで推移しています。

■社内大学「SANWAアカデミー」で大手に負けない集団に

しかし、課題はあります。採用の段階で志の高い学生に入社してもらう仕組みをつくり、新入社員を受け入れ、共生できる「ひとづくり寮」を造ったのですが、それだけでは事足りず、やはりOJT任せの育成であるとか、教育体系がまったく整っていないという問題がありました。

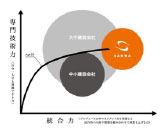

それを解決するためにやったことが「SANWAアカデミー」という社内大学です。専門技術や統合力、マネージメント力などは入社後、成長曲線を描きますが、大手の建設会社ならば社員が1万人も2万人もいるので、専門性が高い人もいればマネージメントに優れた人などさまざまであっても、結構大きなエリアをカバーできますが、弊社はどうかというと、どうしても人数がシュリンクしますので、カバーできるところに限界がある。大手のように高いところまで到達しにくいとわかったときに、どこを目指そうかと考え、中小ゼネコンに比べると技術力の高い集団でいたい。時には大手ゼネコンと張り合えるぐらいの技術力を持った集団でありたい。食品や飲料工場は大手ゼネコンと張り合えるぐらいのレベルになっていますが、統合力、マネージメント能力でも大手ゼネコン、大手の企業にも負けない集団になりたい。これを目標に、「SANWAアカデミー」という社内大学を8年前、設立しました。非常に時間とコストがかかりましたが、いまはある程度仕組みができ、年間44講座を開講しています。

新入社員には入社から徹底的にアカデミーを使って、技術をどんどん習得してもらいます。ある程度の年齢になると、小さい現場で、マネージメント能力を高めるためにチャレンジしてもらいます。当然エラーがありますが、エラーは我々、マネージャーが拾っていって、結果、マネージメント能力の高い集団になっていければ、と考えています。

「SANWAアカデミー」は弊社の代表が学長で、全社員を集めて、東京とオンラインでつないでいます。当時は社員が120名ぐらいしかいませんでしたが、工事系の講座とか設計系の講座、営業系、ときには我々の管理部門の給与明細の見方とか、社会保険料はこうやって計算しますということもやり、これらは全社員が当事者ですので、非常に関心を持って受講しています。

■社員講師にしたことにより、マニュアルの整備が促進

もう1つのポイントは講師が社員だということです。大体入社10年以上のマネージャークラスが担当します。マネージャーをしていて忙しいので、講座の準備をするのが難しいのですが、いかんせん社内のためであり、本人としてもあまり格好悪いこともできない。結果、起こったことは、マネージメント側の自分の頭の中にあった技術であるとか、伝える方向性などが、パワーポイント等々で整理ができました。 中小企業はなかなか引き継ぎができなくて、マニュアル等も少ない。弊社もそうだったのですが、アカデミーを始め、講師を社員にしたことで、マニュアルがたくさんできた、という副産物があります。いま、8年続けていますが、当時、新人社員だった者が、もうそろそろ10年目を迎えます。新入社員時代に講座で学んだことに、自分で得たものが上積みされています。 コロナの時期に止めようという意見もありましたが、続けてきて、いまは、クラウドを使い、アカデミーの受講の管理をしたり、レポート形式で課題を出して、受講した社員がクラウドを通じてレポートを出すと、出席とするというように進化させました。これは人事評価にもリンクさせ、加点方式で+20点としています。年間20講座まで受けたら、+20点を人事評価に加算します。新入社員や若い社員は積極的に受講すると、人事評価に反映されて、自分の評価が上がります。ただし、受講するだけではだめで、レポートを提出し、講師が評価をして差し戻しがない場合は承認されたということになります。

■「コーポレートスタンダード」

少し変わったところでは「コーポレートスタンダード」というものを作っています。小冊子で、上位概念に理念があり、目指すビジョンが書いてあり、ルールや行動指針などもあり、ルールが変わると刷新されます。特徴としては、「約束事」と書いてあり、役員に求める資質が書かれています。新入社員がそれを読んで、例えば私がその行動指針に逸脱する行動をしていれば注意できますよ、というわけです。ほかにも、少数精鋭の集団であるこということを方針に掲げて、生産効率を上げて仕事するべきであるということなど、諸々書いてあって、毎年これを改訂しています。

目次の「変」は、昨年から今年変わったもの、変更されたもので、何もついていないのは全然変わっていない。「新」は新しく載ったものです。このように、何かしら改訂をしていきます。改訂していくことで、よかったことは、配りっぱなしだと社員の机の中に埋もれたままになりがちですが、刷新することによって、そうはならず、役員たちは改訂をしなければならないので、緊張感があります。

毎年配られ、9月末には差し替えです。失くすと始末書を書かされます。ナンバリングしてあるので、だれが何番の「コーポレートスタンダード」を持っているかが明確になっています。いまは、「グループスタンダード」というものもあり、三和グループ8社も、このコーポレートスタンダードによって、会社の方針やルールなどを共有しています。

■掲示板型日報の効果

そのほか、日報システムを新たにしました。多くの会社にも日報が多分あろうかと思うのですが、日報には流れがあります。一番下の方に日報を書いた報告者がいて、上部にどんどん上がっていく。そのために内容がどんどん薄れていったり、変わってしまったりします。弊社の日報も10数年前まではそうだったのですが、これを変えようということで、掲示板型にしました。イメージとしては、フェイスブックなどをやられている方はわかると思いますが、だれでも見ることができて、投稿もできます。それと同じように、日報を双方向型にしたのです。「同時性」「双方向性」「透明性」ということで、ネットの掲示板のような感じです。

例えば、社員の一人が、関わった工事の写真を載せて、コメントを書く。それに対して、だれもがコメントできる。「いいねボタン」があって、これを押すだけでもいいし、LINEのようなスタンプも一応あります。つまり、双方向にコミュニケーションが取れるようなツールとなり、日報の情報の機密性であるとかは、ちょっと担保できないのですが、コミュニケーションでは非常に役に立っていて、社内SNSのような役割を担っています。

これによって情報の蓄積ができるということが非常に重要で、仮に私が、これから「S社」さんを訪ねるというときに、「S社」で検索すると、過去弊社の200名の社員がS社について書いている内容全部に目を通すことができます。そこから、「先日、私どものAがお世話になり、ありがとうございました」とか「Bがこの工場でこういうことをしておりますので、よろしくお願いします」といった具体的な内容の会話がS社さんでできるわけです。閉鎖的な日報では難しいことも、こうしたデータベースとして活用すれば、ビジネスツールとして非常に優位性があると思います。

ちなみに私は大体朝7時前後に出社しますが、始業は8時半です。始業前の1時間ぐらいで日報を全部読みます。大体200件ぐらいです。でも、最初は読むと疲れて、頑張らないと読めなかったのですが、報告者の書き方の癖などをつかむと、読みやすくなりました。ときどき、エラーが出ていることがあり、そのエラーを始業前に我々が拾うと、非常に解決がスムーズにいくということがありますので、注意しています。

ほかにも、弊社の現場はたいてい離れたところにありますので、例えば今日C君がどこの現場にいるのか、たまたま本社に来ているのか、など以前はまったくわかりませんでしたが、この日報を見れば、どこにいるというのがすぐにわかって、「あの現場でどうなの?」「その辺にいい店はある?」などとコミュニケーションまで取れます。

最近、面白いのは、弊社の東京本店は神田にあるのですが、神田には飲食街が多くて、社員の一人が勝手に「神田グルメ」と名付けて、毎日、自分のお昼のランチの画像を載せています。30日以上連続で(笑)。そうすると、私が出張したときに神田グルメに行けるという利点があり、その社員を「一緒にご飯、行こう」と誘って、コミュニケーションを取ることもできます。

■年2回全社員会議「サミット」を開催

その他の取り組みでは、「SANWAサミット」という名称で、年に2回全社員を集めます。具体的には、4月に入社式を新入社員と部門長だけを集めて行い、オンラインで配信します。4月1日の午後から半日を使ってオンラインで方針発表や東西の発表、我々アシストも既定の改定の報告などをします。もう1つは、弊社は10月が期初ですので、9月の末の金曜日を全休にして、滋賀県のエクシブに200人を集め、方針発表をします。

全社員が集まるというのは、現場運営があるので非常に難しい。でも、それをポジティブに捉えると、集まりにくいものをわざわざ集めるということに価値がある、と考えたわけです。弊社の代表はいつも言います。「難しいことやっているから価値がある。集まることが難しいのに、わざわざ集まることに味があって、それによって生み出すものに価値がある」と。

サミットのために現場を閉めなければいけないと考えるか、サミットのために現場を閉めるから工夫をするという考え方をするか。後者の考え方に基づいて、もう7、8年続けています。

■多様な福利厚生

ほかにも「誕生日会」を毎月開催しています。会社が負担をして、少し良いレストラン、もしくは日本料理屋などを予約して、その月に生まれた社員を任意で集めて行います。私は役員ですので、何ヵ月かに1回は会社を代表して参加しています。

そのほかにも、いろいろな福利厚生があり、不妊治療の講座なども開いています。最近は共働きの社員が増えたので、「不妊治療の補助をやってほしい」という意見があり、いろいろ考えた末、上限を200万円まで引き上げました。

あとは、出産祝い金を、以前の数万円から、1人目が10万円、2人目以降は10万円ずつ上乗せしていきます。ちなみに、本社の裏に保育園までつくって運営しています。企業主導型保育園として社員が無料で使える保育園で、今19名の園児がいます。そのうち3名は社員のお子さんで、あとは地域の子供さんです。

ほかにも「社員懇親会制度」は、社員同士で懇親会を開催したら1ヵ月上限5000円補助します。他部署とのコミュニケーションとして飲みに行ったり、ご飯を食べに行ったら5000円まで出しますが、その代わり、掲示板型日報に書いてもらいます。

「同期旅行制度」は、入社1年目は寮で過ごしますが、2年目からは、それぞれ拠点がバラバラなら現場もバラバラになるので、なかなか集まる機会がないということで、2年目から5年目までの社員に、「同期が年に1回集まって、旅行するときは補助金を出します」という制度です。同期の80%が参加すればこの制度が使えます。10人のうち8人が集まればいいのですが、全員が参加すれば、さらに補助金を増やします。

寮の社員が月に1回、実家に帰るときは「帰省手当」を出しています。東京や福岡に実家がある者もいますし、大阪近郊の者でも交通費を出します。手厚いようですが、そういうことをしないと実家になかなか帰らない、「お金が出るなら帰ろうかという気持ちになればいいかな」という制度です。

弊社は女性社員が少ない方ですが、それでもいま30%程度が女性です。我々200人ですから、50~60人の女性がいます。昔は生理休暇と呼ばれていましたが、「F休」と呼称を変えました。ユニチャームさんという、生理用品のメーカーさんの協力を得て、マネージャー研修をし、生理について学び、理解を深めました。F休を取る場合も、以前は連絡の電話をかけてきていましたが、社内チャットでOKとしました。

弊社はかなり福利厚生を拡充させおり、それも我々が考えるというより、社員から「こんな福利厚生があったらいいのに」と提案されたものを役員とマネージャーで考えて、「では、こうしようか」と実現する場合もあれば、社員が企画して、運営までやろうというケースもあります。

そういうかたちで、野球部がついに出来上がりました。大阪の建設業界には野球文化があり、「大阪建設業協会」で野球大会を開いており、ここに出てくるのは大手の建設会社で、社員規模が我々の何倍、何十倍というところが多い。私が面白いと思ったのは、「僕ら、会社の規模では負けているけど、野球ぐらい勝てます」と社員が言ったことです。この間、その大会で大林組に勝利し、大変喜びましたが、次の試合では竹中工務店に惜敗しました(笑)。しかしながら、創部2年目にして大会で勝てるチームになったという勢いはすごいと思います。他社さんも、勢いに注目されたようで、実際にこの野球大会で弊社のことを知り、経験者採用の試験を受けてくれた大手の社員さんもいたようです。

■数々の賞を受賞

おかげさまで、様々なところで弊社の取り組みを評価していただいています。「Great Place To Work」というアメリカの調査機関があり、ここは全世界の企業の働きがいを調査しており、この日本版で弊社も調査対象となりました。まず、会社に100問ぐらい質問されます。三和建設は社員満足のためにどんなことをしていますかと聞かれ、その調査に基づいて、今度は弊社の全社員にアンケート調査をします。「あなたの会社はあなたに対してこういった福利厚生をしていますか?」「その福利厚生に満足していますか?」「職場環境を改善するための取り組みに満足していますか?」等々で、会社と社員の調査結果に乖離している部分が少ないほど、スコアが高くなります。調査機関の方で分析をされ、約7年間、ベストカンパニー50社に選ばれました。

ほかにも、「日本で一番大切にしたい会社」大賞ほか、働きがいのある会社ランキングに入れていただき、昨年は「学生に知ってほしい働きがいのある企業賞」の近畿経済産業局長賞をいただきました。

質疑応答

――御社の採用の成長型選考の人数バランスは?

A 採用は2クール制にしまして、26年の4月入社の学生は去年の9月ぐらいから11月まで、今年の2月から4月までの2回で、最初のクールで40~50人、次のクールで30~40人ぐらい。通期で100人前後、一次選考で20人ぐらいになり、二次選考で10~15人ぐらい、ここから最終選考になります。以前はもう少し多かったのですが。

――誕生日会の一人当たりの会社負担の予算は?

A 店によって違うのですが、1万円程です。

――たとえは悪いのですが、馬を水辺に連れて行っても、水を飲むかどうかは馬次第、という言葉がありますが、社員の皆さんをどうやってやる気にさせられたのか。経営危機という負のスパイラルにあるとき、前を向かせるのは非常に難しいと思うので、具体的なお話をお聞きしたい。

A 先代から現代表へ代変わりのときでしたので、数字を全部オープンにして、決算賞与を導入して業績変動型にし、経常利益の4分の1は社員に分配しました。SANWAアカデミーによって、社員が自分の取り組みや努力によって、会社が変わる、それが自分の利益にもつながることを学んで、変わっていったと思います。そのほか、改善提案は一般的には上長に提出しますが、弊社では代表に直接出します。月に1回優れた改善提案が表彰され、社員一人ひとりが会社の仕組み、経営に関わっていると実感できる体制になっていると思います。我々も、「失敗ではなくて学びを得た」や「完ぺきより前進」といった、ポジティブな言葉を社員にかけるようにして、マネージャーたちもそういった考え方の研修をやり、徐々に前向きな風土になっていきました。

――決算賞与の分配の仕方は?

A 人事グレードが1から25まであり、そのグレードに応じて分配しています。グレードの高い順番に多くなっています。

――M&Aは難しいと聞きます。どのように対応されているのでしょうか。

A 旧経営者の方には極力残っていただくようにして、私どもの役員とコンビで経営するという格好で進めましたので、社風が違うからと辞めていく人が続くといったことはありませんでした。もちろん、3年目ぐらいにぽろっと辞めていかれる方はありました。

ポイントは、あまり親会社の影響を及ばさないことを意識していました。社名を変えたり、統合するということはしないで、まずは弊社から経営陣を派遣して、財務内容の分析をする。ガラス張りになったところへ、三和建設で取り組んでいることを足していく。3期目に入ったところで、改めて改善などを進める。そのように3年かけることを意識していました。

――御社のスローガンが素晴らしく、また改善提案が1000件というのはすごい数だと思うのですが、どうやって集めておられるのか。

A 全社員が集まるサミットのときに、広報が「あなたは、改めて何をつくりますか?」と全社員に投げかけ、紙に書かせました。制限がなかったので、お金をつくるとか彼女をつくると書いた者もいましたが、このとき、「匠を仕組みに」というスローガンが生まれました。改善提案の数については、KPI(Key Performance Indicator)を設定しました。全部門、何個ちゃんと出そう、と目標値を定めて、提案が出るまで会議をやめない。かなり強制的なところがありますが、マネージャーがKPIを決めて、改善会議なども事務所に任せてやっています。出された提案は役員会で総なめします。一つひとつに「これはやります、これは、いまはできませんが…」と経過を報告しています。出させっぱなしでは集まらないと思います。

――森本本部長さんはどこで経営の勉強をなさったのですか。

A 大体、私の場合は社長が私の机の上に無言で本を置いていくんです。「お前、コレ読んでおけ」という意味なので、読みます(笑)。銀行系のセミナーや、昔はタナベコンサルティングさんのセミナーなどに行っては勉強しました。まだまだ知識が足りないと思っていますが。基本は独学です。

――当事者意識はどうすれば社員に持たせられるのでしょうか。

A これは当事者である社員に回答してもらいます。

B 自分のなりたい職業を(選考の段階で)イメージして入社するので、スタートから当事者意識というものが少しあるのかなと思います。毎月目標を自分で定めて、上司と相談しながら進めるのですが、翌月に振り返りをして、また自分で目標を定めるという毎月のルーテインがあるので、自分がどんな職業の能力を伸ばしていきたいかがわかります。それが人事評価につながって、グレードが上がっていく、そういうところが当事者意識につながっているのかなと思います。

――SANWAアカデミーの講座について、「これは、管理職は必修」といったような決め方をされているのか、すべての時間割が自由参加とされているのでしょうか。

A アカデミーの講座は、以前は必修とそれ以外に分けていたのですが、現在は、新入社員は半年間、全講座を必修とします。そのほかは全部任意です。ただし、アカデミーは内容のグレードが異なります。星の数でわかるようにしていて、☆3つはグレードが高い、専門性が高いものであると。☆1つはカジュアルというか優しい内容です。10~15グレードぐらいの講座を受けるよう明示しており、それを目がけてみんなが受けに来ます。

当初は1講座90分でしたが、いまは50分です。150講座ほどあったのですが、2年間ぐらい続けているうちに、アンケートによってブラッシュアップしていって、44講座になっています。将来は、これを外販したいと思っていますが、いまはまだそのレベルではありません。

――講座はいずれも定時内のようですが、受けられないものもあるのでは?

A あります。ですから、講座は全部録画しています。それを配信して、配信後1週間以内に見てレポートを提出するようにしています。

――製造業ですが、配管工事などもあるので、数値目標が出せるところと出せないところがあります。数値目標が出せないところの評価はどのようにされているのでしょうか。

A まず、評価制度の項目は4つありまして、1~15グレード。つまり若年層から中堅までは職能職務評価と行動評価で評価点が決まります。それ以上は、行動評価と業績評価です。アカデミーを受講したかしなかったかも評価の対象で、受講すれば点数が加算されます。職能職務と行動が伴っていないと、ポイントが伸びない仕組みになっています。職能職務評価の中から5項目を選んで、今月はこれを頑張ります、と自分で決めます。1ヵ月経って、振り返ったときに、それぞれの項目の点数を加算します。これを各職種全部につくります。月初になると、先月の5項目を続けるか、3項目に減らすとか、業務の実態に合わせて職能を伸ばしていくように選びます。こうして、どんどん点数がたまっていきます。

合わせて、行動評価が半年に1回あります。これは360度評価と自己評価と上長評価できまります。4点満点で22項目があります。行動評価は倍になるので、職能職務と行動評価の合計点でそれぞれのグレードが決まります。ですから、「あと7ポイント頑張れば、上のグレードに上がれる」といったことが本人にわかります。 ご質問にあったように、数値目標が出せない、定量化ができないということが我々にもあったので、こういうやり方で、自分が何をやるかを明確にし、自分がやったかやらなかったかがわかるようにしたわけです。

いまの若い子という言い方は失礼かもしれませんが、例えばフォロワーの数や「いいね」の数を意識する生活をしているので、見えないより「見える化」をした方がいいと思います。例えば定例会議のサポートに入ったとします。初めてのときは、ポイントはゼロですが、上手くできれば2ポイント付きます。その次の月にまたサポートに入って、前回よりうまくできるようになっていれば、ポイントが付きます。そのようにサポートのスキルが上がっていって、結果、そのスキルが身に着く、という考え方です。若年層についてはこういう考え方です。

行動評価は、例えば元気よく挨拶ができた、ということで8ポイントが付きます。職能職務を1個上げるより、評価点が上がります。職能職務と行動評価の両輪でバランスよく成長してくれるようにと願っています。